Tech Article

ドリフター必見。油圧サイドブレーキ取り付けのメリット・デメリット

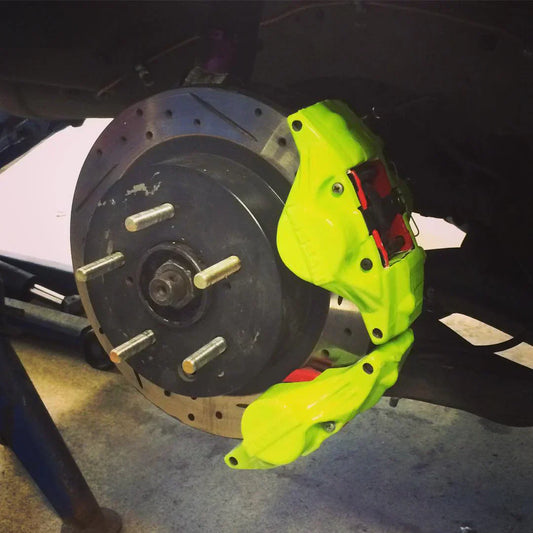

皆さんこんにちは。しゃふと屋 商品リサーチ担当 ミスターXです。普段しゃふと屋では、商品リサーチやテクニカルな部分でのお客様対応を務めさせていただいております。ドリフター必見!競技車両では装着されていない車両を見かけないほど普及率が高くなっている"油圧サイドブレーキ"についてお話していきたいと思います。ウンチクは置いておいて、手っ取り早く取り付けに必要なものからご覧になりたい方は一気にスクロールしていただき、下から順にご覧ください。サイドブレーキは、一般的な使用用途である"パーキングブレーキ"としてだけでなく、ドリフト走行やジムカーナを楽しむドライバーにとって欠かせない装備です。ラリーの世界で一般的となり、その後ドリフト車両への装着が瞬く間に広まった油圧式サイドブレーキ。ケーブル式サイドブレーキとの違い。メリット。そして、どのように部品を選んで、どのように取り付けをするのか。ここでは、ドリフト車両として一般的なニッサン シルビア系シャーシを基本にお話ししていこうと思います。目次●ケーブル式サイドブレーキとの違い●油圧サイドブレーキのメリット●油圧サイドブレーキのデメリット●油圧サイドブレーキの取り付けに必要となる部品 ケーブル式サイドブレーキとの違い ニッサン シルビアなどに一般的に装着される片押しシングルピストンのキャリパーは、キャリパー1つが2つの役目を果たします。 この手のキャリパーはフットブレーキとして働くとともに、サイドブレーキレバーを引くと、パーキングブレーキとしても働きます。フットブレーキは油圧。サイドブレーキはケーブル式となります。 こちらの純正キャリパーには、あなたが求める"ロック性"を再現するために様々な社外パーツが用意されていて、それらを組み込めば申し分ないロック性能を発揮することは間違いありません。例えば、URAS社から販売されているタツノオトシゴや、Projectμ社が販売するD1Specシリーズのような高性能ブレーキパッドを装着すれば、この手の1potキャリパーでも時速100キロ程度の速度から十分にリアタイヤをロックさせることができます。更には、スカイライン・JZX系の車両に純正採用されるインドラムタイプのブレーキでは、上記の1potキャリパーよりもロック率が高く、キャリパーはフットブレーキ、ドラムはサイドブレーキ。とそれぞれ一人一役を担っています。ここでご紹介する"デュアルキャリパー仕様"は1つのリアタイヤに対して、キャリパーを2つ装着し、フットブレーキとサイドブレーキ、それぞれのキャリパーに一人一役を任せることを指しています。純正サイドブレーキでもロックするのだから、問題ないじゃないか。といったところなのですが、それでもなぜ油圧サイドブレーキを装着するのにメリットがあるのか。それはロック率の高さ。ではなく、コントロール性の高さ。が理由です。次よりご紹介していきます。 油圧サイドブレーキのメリット 1.コントロール性の高さ油圧サイドブレーキを装着する最大のメリットは、何といってもその「コントロール性の高さ」にあります。ケーブル式サイドブレーキは、ケーブルの張り具合や状態によって効き具合が安定せず、特にこういった年代の車両はケーブルが伸びてしまっていることも少なくはありません。 一方、油圧サイドブレーキでは、通常のフットブレーキ同様に油圧システムを介してブレーキキャリパーを直接制御するため、ケーブル式に比べて圧倒的に反応が早く、レバーの引き具合によって効きをコントロールすることが可能です。 最初に述べたニッサン 1potキャリパーで陥りやすい事象として、コーナーの進入などでフットブレーキとサイドブレーキを同時に使用したとします。先にサイドブレーキを降ろしても、フットブレーキが掛けられている間は、ケーブルによって縮まったキャリパーには余力が残っており、サイドブレーキを降ろしているはずなのにリアタイヤはロックしたままとなってしまい、スピンモードになることがあります。これは路面ミューの低いウェット路面などで起きやすく、フットブレーキを掛けながらロックさせずにタイヤを転がして減速をしたいのに、一度ロックしたタイヤがそのままロックし続けることにより、車両をうまくコントロールできなかったりします。逆に、レバーを引き始めてからリアタイヤがロックするまでのスピードが早いドラムブレーキタイプのサイドブレーキは、リーディング側のシューに自己倍力作用が働くため、一瞬でガツンと効かせるようなオン・オフのサイドブレーキには適していますが、サイドブレーキをヌルっと効かせたい場合には向いていません。デュアルキャリパー仕様にすることにより、これらの事象を解決し、1potキャリパータイプにも、ドラムブレーキタイプにもできないようなサイドブレーキの効かせ方が可能になる、というわけです。2.レバーから伝わる反応スピードの速さ ケーブル式タイプのサイドブレーキでは、キャリパーに対する入力方法が機械式であるといえます。レバーを引くことにより、ケーブルに繋がるレバーのフックがケーブルを引っ張り、T字に分かれたブラケットが左右のワイヤーへと力を分散し、キャリパーに付くケーブルマウントが引かれ、サイドブレーキが動作します。一部、このたるみを利用して絶妙なブレーキコントロールをしているドライバーもいらっしゃいますが、これには相当な練習量を必要とするでしょう。一方、油圧サイドブレーキは独立したマスターシリンダーをレバーに直接備えており、絶対に裏切らないコンスタントな制動力と瞬発的な反応力の高さを生み出します。3.サイドブレーキレバー位置を自在に変更することができる通常、サイドブレーキレバーはシフター横、シート脇に純正装着されています。このレバーを持ち上げる動作によりブレーキを効かせるわけですが、油圧サイドブレーキレバー装着時には別途専用レバーの取り付けを必要とします。レバーには縦引きなどと呼ばれる縦型のレバーを手前に引くタイプのレバーがあり、ステアリングからすぐに手を伸ばせる位置にマウントできるのも油圧サイドブレーキ取り付けのメリットの一つといえるでしょう。 4.ブレーキによって自在に操ることができる加重移動通常、7:3や6:4の前後ブレーキバランスが一般的でフットブレーキを強く踏み込んだ際には舵取りの要となるフロントタイヤに重量バランスがいくよう、フロントブレーキがリアブレーキより強く効くようになっています。高性能ブレーキパッドをリアに装着することによって、サイドブレーキの効きを向上させた分、前後ブレーキバランスを犠牲にしてしまっていることを忘れてはいけません。デュアルキャリパー仕様とすることにより、フットブレーキとサイドブレーキ、それぞれを分けて作動させることによりドリフト走行中の前後加重移動を自在に操ることが可能となります。もう少しいうと、進入時はフットブレーキの制動により故意にノーズダイブ現象を作り出し、フロントタイヤに面厚をかけることによって(リア荷重も抜くことによって)鋭く振り出す。そこに油圧サイドブレーキを効かせることによって、アクセルを踏み込む準備をするためにフロントに大きくかかった荷重をリアに移していく。といったイメージです。鍵となるのは"油圧サイドブレーキによってリア荷重を作り出せる"ということです。この動作は、1potキャリパー装着車ではなかなか生み出すことが難しく、油圧サイドブレーキ特有の動きといえるでしょう。 油圧サイドブレーキのデメリット 油圧サイドブレーキには、もちろんデメリットも存在します。以下に代表的なものを挙げてみます。 1.一定コストがかかる油圧サイドブレーキの取り付けには、新たに部品をそろえる必要があります。キャリパーを追加するためのブラケット、レバー、マスターシリンダー、ブレーキライン、キャリパー、パッド、ローターなど揃える商品次第ですがおおよそ10万円から15万円が相場といえます。 2.メンテナンスを必要とする油圧サイドブレーキはドライバーが強い力でレバーを引くことによって高い圧力を生み、キャリパーへと伝えます。よって、ブレーキホースは高圧に耐えられる強度が高いもの、そしてタイヤや駆動系等に巻き込まれないよう正しい取り付けが必要です。車体から伝わる振動により、フィッティングが緩んでしまったり、ホースをフレームに留めている個所が緩み、駆動系に巻き込まれて油圧がかからなくなる、なんてことは少なくはありません。キャリパー本体がブラケットから緩んでしまうことなどもあり、一定のメンテナンスが必要になることも確かです。 3.ばね下重量の増加キャリパーを1つずつ増やすこと、さらには純正より大きな径のブレーキローターを必要とするケースもあり、ばね下重量がかさむことは避けられません。重要増はサスペンションセットアップにも影響をきたす可能性があることを念頭に入れておきましょう。4.パーキングブレーキの取り外し、移設が必要となる取り付けるキットによっては、パーキングブレーキ用にドラムブレーキを取り付ける必要があったり、そもそもパーキングブレーキがなくなる可能性もございます。ラインロックキットなどを利用して、油圧サイドブレーキをパーキングブレーキ代わりにすることも可能ですが、車検付で公道走行がメインとなる車両には一工夫が必要となることが多いことも覚えておかなければなりません。 油圧サイドブレーキの取り付けに必要となる部品 ※ニッサン S13 / S14 / S15 / 180SX向け...

ドリフター必見。油圧サイドブレーキ取り付けのメリット・デメリット

皆さんこんにちは。しゃふと屋 商品リサーチ担当 ミスターXです。普段しゃふと屋では、商品リサーチやテクニカルな部分でのお客様対応を務めさせていただいております。ドリフター必見!競技車両では装着されていない車両を見かけないほど普及率が高くなっている"油圧サイドブレーキ"についてお話していきたいと思います。ウンチクは置いておいて、手っ取り早く取り付けに必要なものからご覧になりたい方は一気にスクロールしていただき、下から順にご覧ください。サイドブレーキは、一般的な使用用途である"パーキングブレーキ"としてだけでなく、ドリフト走行やジムカーナを楽しむドライバーにとって欠かせない装備です。ラリーの世界で一般的となり、その後ドリフト車両への装着が瞬く間に広まった油圧式サイドブレーキ。ケーブル式サイドブレーキとの違い。メリット。そして、どのように部品を選んで、どのように取り付けをするのか。ここでは、ドリフト車両として一般的なニッサン シルビア系シャーシを基本にお話ししていこうと思います。目次●ケーブル式サイドブレーキとの違い●油圧サイドブレーキのメリット●油圧サイドブレーキのデメリット●油圧サイドブレーキの取り付けに必要となる部品 ケーブル式サイドブレーキとの違い ニッサン シルビアなどに一般的に装着される片押しシングルピストンのキャリパーは、キャリパー1つが2つの役目を果たします。 この手のキャリパーはフットブレーキとして働くとともに、サイドブレーキレバーを引くと、パーキングブレーキとしても働きます。フットブレーキは油圧。サイドブレーキはケーブル式となります。 こちらの純正キャリパーには、あなたが求める"ロック性"を再現するために様々な社外パーツが用意されていて、それらを組み込めば申し分ないロック性能を発揮することは間違いありません。例えば、URAS社から販売されているタツノオトシゴや、Projectμ社が販売するD1Specシリーズのような高性能ブレーキパッドを装着すれば、この手の1potキャリパーでも時速100キロ程度の速度から十分にリアタイヤをロックさせることができます。更には、スカイライン・JZX系の車両に純正採用されるインドラムタイプのブレーキでは、上記の1potキャリパーよりもロック率が高く、キャリパーはフットブレーキ、ドラムはサイドブレーキ。とそれぞれ一人一役を担っています。ここでご紹介する"デュアルキャリパー仕様"は1つのリアタイヤに対して、キャリパーを2つ装着し、フットブレーキとサイドブレーキ、それぞれのキャリパーに一人一役を任せることを指しています。純正サイドブレーキでもロックするのだから、問題ないじゃないか。といったところなのですが、それでもなぜ油圧サイドブレーキを装着するのにメリットがあるのか。それはロック率の高さ。ではなく、コントロール性の高さ。が理由です。次よりご紹介していきます。 油圧サイドブレーキのメリット 1.コントロール性の高さ油圧サイドブレーキを装着する最大のメリットは、何といってもその「コントロール性の高さ」にあります。ケーブル式サイドブレーキは、ケーブルの張り具合や状態によって効き具合が安定せず、特にこういった年代の車両はケーブルが伸びてしまっていることも少なくはありません。 一方、油圧サイドブレーキでは、通常のフットブレーキ同様に油圧システムを介してブレーキキャリパーを直接制御するため、ケーブル式に比べて圧倒的に反応が早く、レバーの引き具合によって効きをコントロールすることが可能です。 最初に述べたニッサン 1potキャリパーで陥りやすい事象として、コーナーの進入などでフットブレーキとサイドブレーキを同時に使用したとします。先にサイドブレーキを降ろしても、フットブレーキが掛けられている間は、ケーブルによって縮まったキャリパーには余力が残っており、サイドブレーキを降ろしているはずなのにリアタイヤはロックしたままとなってしまい、スピンモードになることがあります。これは路面ミューの低いウェット路面などで起きやすく、フットブレーキを掛けながらロックさせずにタイヤを転がして減速をしたいのに、一度ロックしたタイヤがそのままロックし続けることにより、車両をうまくコントロールできなかったりします。逆に、レバーを引き始めてからリアタイヤがロックするまでのスピードが早いドラムブレーキタイプのサイドブレーキは、リーディング側のシューに自己倍力作用が働くため、一瞬でガツンと効かせるようなオン・オフのサイドブレーキには適していますが、サイドブレーキをヌルっと効かせたい場合には向いていません。デュアルキャリパー仕様にすることにより、これらの事象を解決し、1potキャリパータイプにも、ドラムブレーキタイプにもできないようなサイドブレーキの効かせ方が可能になる、というわけです。2.レバーから伝わる反応スピードの速さ ケーブル式タイプのサイドブレーキでは、キャリパーに対する入力方法が機械式であるといえます。レバーを引くことにより、ケーブルに繋がるレバーのフックがケーブルを引っ張り、T字に分かれたブラケットが左右のワイヤーへと力を分散し、キャリパーに付くケーブルマウントが引かれ、サイドブレーキが動作します。一部、このたるみを利用して絶妙なブレーキコントロールをしているドライバーもいらっしゃいますが、これには相当な練習量を必要とするでしょう。一方、油圧サイドブレーキは独立したマスターシリンダーをレバーに直接備えており、絶対に裏切らないコンスタントな制動力と瞬発的な反応力の高さを生み出します。3.サイドブレーキレバー位置を自在に変更することができる通常、サイドブレーキレバーはシフター横、シート脇に純正装着されています。このレバーを持ち上げる動作によりブレーキを効かせるわけですが、油圧サイドブレーキレバー装着時には別途専用レバーの取り付けを必要とします。レバーには縦引きなどと呼ばれる縦型のレバーを手前に引くタイプのレバーがあり、ステアリングからすぐに手を伸ばせる位置にマウントできるのも油圧サイドブレーキ取り付けのメリットの一つといえるでしょう。 4.ブレーキによって自在に操ることができる加重移動通常、7:3や6:4の前後ブレーキバランスが一般的でフットブレーキを強く踏み込んだ際には舵取りの要となるフロントタイヤに重量バランスがいくよう、フロントブレーキがリアブレーキより強く効くようになっています。高性能ブレーキパッドをリアに装着することによって、サイドブレーキの効きを向上させた分、前後ブレーキバランスを犠牲にしてしまっていることを忘れてはいけません。デュアルキャリパー仕様とすることにより、フットブレーキとサイドブレーキ、それぞれを分けて作動させることによりドリフト走行中の前後加重移動を自在に操ることが可能となります。もう少しいうと、進入時はフットブレーキの制動により故意にノーズダイブ現象を作り出し、フロントタイヤに面厚をかけることによって(リア荷重も抜くことによって)鋭く振り出す。そこに油圧サイドブレーキを効かせることによって、アクセルを踏み込む準備をするためにフロントに大きくかかった荷重をリアに移していく。といったイメージです。鍵となるのは"油圧サイドブレーキによってリア荷重を作り出せる"ということです。この動作は、1potキャリパー装着車ではなかなか生み出すことが難しく、油圧サイドブレーキ特有の動きといえるでしょう。 油圧サイドブレーキのデメリット 油圧サイドブレーキには、もちろんデメリットも存在します。以下に代表的なものを挙げてみます。 1.一定コストがかかる油圧サイドブレーキの取り付けには、新たに部品をそろえる必要があります。キャリパーを追加するためのブラケット、レバー、マスターシリンダー、ブレーキライン、キャリパー、パッド、ローターなど揃える商品次第ですがおおよそ10万円から15万円が相場といえます。 2.メンテナンスを必要とする油圧サイドブレーキはドライバーが強い力でレバーを引くことによって高い圧力を生み、キャリパーへと伝えます。よって、ブレーキホースは高圧に耐えられる強度が高いもの、そしてタイヤや駆動系等に巻き込まれないよう正しい取り付けが必要です。車体から伝わる振動により、フィッティングが緩んでしまったり、ホースをフレームに留めている個所が緩み、駆動系に巻き込まれて油圧がかからなくなる、なんてことは少なくはありません。キャリパー本体がブラケットから緩んでしまうことなどもあり、一定のメンテナンスが必要になることも確かです。 3.ばね下重量の増加キャリパーを1つずつ増やすこと、さらには純正より大きな径のブレーキローターを必要とするケースもあり、ばね下重量がかさむことは避けられません。重要増はサスペンションセットアップにも影響をきたす可能性があることを念頭に入れておきましょう。4.パーキングブレーキの取り外し、移設が必要となる取り付けるキットによっては、パーキングブレーキ用にドラムブレーキを取り付ける必要があったり、そもそもパーキングブレーキがなくなる可能性もございます。ラインロックキットなどを利用して、油圧サイドブレーキをパーキングブレーキ代わりにすることも可能ですが、車検付で公道走行がメインとなる車両には一工夫が必要となることが多いことも覚えておかなければなりません。 油圧サイドブレーキの取り付けに必要となる部品 ※ニッサン S13 / S14 / S15 / 180SX向け...

あなたの車に電動スロットルを取り付けない方が良い理由

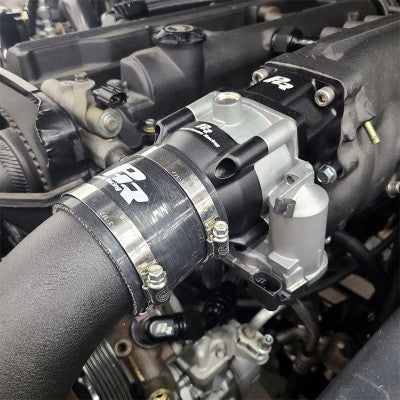

皆様こんにちは!しゃふと屋 リサーチ担当のミスターXです。今日のブログは、"あなたの車に電動スロットルを取り付けない方が良い理由"という内容でいってみたいと思います。 DBW = Drive By Wire = 電動スロットル日本でスロットルワイヤーという言葉に馴染みがある方にとっては、"ワイヤー"と聞くと、純正ケーブル式のスロットルを連想してしまうかと思います。英語圏では、Wire, Wiring = 電気を通す配線・電源線となり、逆にケーブル式のスロットルはDBC = Drive by cableと表現されます。今日現在、90年代、2000年代のケーブルスロットルが採用されたスポーツカーに、電動スロットルを取り付けるというチューニングは、日々多くの人に広まりつつあります。電動スロットルに対応したフルコン、そしてコンピューターチューナー、ペダルキット、アダプターフランジは、時代と共に増える需要に対して供給が増えてきたのも事実です。では、ここで今回のタイトルの"あなたの車に電動スロットルを取り付けない方が良い理由"について。わたし個人が考えるに、取り付けない方が良い理由。というのは思い当たらないというのが答えになります。まず一番最初に声が上がるのは、電動スロットルのレスポンスの悪さについてです。電動スロットルが国産スポーツモデルの市販車に純正採用され始めた時代。恐らく、2000年代前半だったでしょう。トヨタ アルテッツァやニッサン Z33などに電動スロットルが採用され、世に発表されました。当時、初めてそのような車両を運転した方にとっては、かったるい。レスポンスが非常に悪い。そのような印象を与え、そのイメージが今日現在まで残っているのではないか。と思います。実際、2000年代前半に販売された、電動スロットル採用の市販車は、2010年代前半にはそのスロットルフィーリングを大きく変え、メーカーのデータエンジニア力、そして電動スロットルの本体自体も大きく進歩を遂げた、というわけです。実際、今日現在市販される自動車の多くには電動スロットルが採用され、一般車そしてスポーツカーにもメリットがある、ということの証明でもあるかと思います。あなたがここ最近もし、電動スロットル化をしてケーブルスロットルと比べてスロットルレスポンスが著しく悪くなった。コンピューターチューナーが[これ以上は何もできない。]と言うならば、あなたの電スロは故障しているか、そのコンピューターチューナーには別れを告げ別のチューナーを探しましょう。実際、電動スロットルにはレスポンスのディレイがあります。しかし、きちんと調整が行えているものだとするとそのディレイは約50ミリ秒といわれています。ちなみに、人間の瞬きは約100ミリ秒、と言われておりますので電スロのディレイは、誤差と片付けてもいいほどのディレイなのかもしれません。では、電スロ VS ケーブルスロットルとそれぞれメリットデメリットを比較していきたいと思います。それぞれのメリット○電動スロットル ・ケーブルスロットルには絶対に再現できない、エンジン特性と一体化したコントロール性能 ・アイドルスピードコントロールバルブが不要になり、ハイチューンドカーでのアイドリング安定 ・正しいものを使用すれば、故障が発生する可能性が低減 ・高い安全性 ○ケーブルスロットル ・コンピューターやチューニング等、予算をかけずに今現状そのシステムで動いている ・万が一故障しても、代替スロットルをすぐ見つけやすい ・ペダルから感じられるスロットルバタフライへの一体感 ・電気を使わないマニュアル方式の為、電気トラブルがない(スロポジトラブルを除く) こちらがそれぞれのメリットです。続いてデメリット。 それぞれのデメリット○電動スロットル ・初期導入時に一定の予算が必要となる ・きちんとチューニングができるチューナーを探さなければならない ・配線トラブルや、電スロ本体のトラブルが起きないわけではない○ケーブルスロットル ・スロットル径が大きくなればなるほどアクセルコントロールが困難になる ・ケーブルの劣化、故障、バラフライの故障が起きる可能性がある ・ケーブルの構造上、スロットルペダル位置の自由度に欠ける 上記のようにそれぞれメリットデメリットがございます。 電動スロットルにすることにより、フラットシフトやアンチラグ、あまりレースシーンでは使われませんがクルーズコントロールなどの[ケーブルスロットルにはない特有の機能]が使えることも見逃せません。こういったエクストラの機能や電動スロットルの安全性などは、インターネットで調べれば基本的な情報は出てきますのでお調べいただくとして、 わたしが個人的にお話しできる"競技や大会"に出ている本気な人にこそ電動スロットル化をしていただきたい理由を下記より説明させていただきます。 タイムアタックやドリフト、こういった競技に真剣に取り組まれている方はトラクション性能の向上についてあれこれ試行錯誤をなさっていると思います。 タイヤの使い方、空気圧、アライメント、サスペンションセッティング、重量配分、、、ただ、今現状、このトラクション性能の向上という競技者にとっての永遠の課題への改善策として[コンピューターセッティング]ないし[電動スロットルセッティング]という項目を取り込んでいる方は多くはありません。今やこういった競技には1000馬力近くもしくはそれ以上を出力しているエンジンを搭載した車両が数多くあります。スロットル径が大きくなればなるほど、シビアなスロットルコントロールが必要となります。小径スロットルに比べ、大径スロットルはわずかな開度量でも、多くの空気を取り込んでしまうためです。90mm、100mmのスロットルを装着した1000馬力級のマシンは、ドライバーに対し乗りづらささえ感じさせることがあります。 200馬力から300馬力ほどのエンジン出力のノーマルエンジンでドリフトしていた頃を思い出してみてください。きっとどこのコーナーも、全開に近いアクセル開度で走れて、ゼロスタートの際もシビアなアクセルコントロールを不要とし、べた踏みでも不必要なホイールスピンを発生することがなかったと思います。あなたの大パワー車両はどうでしょう。そのような乗り方はできるでしょうか。大きなターボをつけ、そのターボをなんとか回すためにエンジンは排気量アップされ、各ギアでどこからでもホイールスピンを繰り出せる。しかし、これは逆にいうとどの回転域からでもトラクションを失うことができるセットアップ。という意味でもあります。実際に、ドライバーがアクセルコントロールをしてトラクションをかけないといけない車両と、正確に調整された電動スロットル装着車両で、ゼロスタートから時速80キロに到達するまでのタイムを比較したことがあります。アクセルコントロールを必要とする車両のタイムにはばらつきが生じ、電動スロットルを装着した、ドライバーは各ギアでアクセルをべた踏みできる車両はタイムが一定し、さらには時速80キロに到達するスピードも電動スロットル装着車両のほうが短かった、という結果がでました。これらの大パワー車両をコントロールし、パワーをタイヤに伝えてトラクションをかけられるのは、アクセルペダルを操るあなたの右足ではなく、まさしく電動スロットルなのです。純正車両などで、トラクションコントロールをオンにした状態でドリフトしようとしたとします。タイヤがトラクションを失い始めたところで、あなたがブラジルに届くまでアクセルペダルを踏み抜いたところでバタフライはトラクションが回復するまで自動的に閉じ続けます。この機能をあなたのチューナーと共に、あなたのモータースポーツにあてがうことができる。これがわたし個人が考える電動スロットルの一番の利点です。ドライバーの手元にスイッチを設置し、各スイッチごとに電スロの反応スピードのマップを用意するのも一つ、電スロを使う効果的な方法です。自身の出走直前に、雨が降ってきた。そんなタイミングでワンタッチでスロットルレスポンスを変更し、ウェットマップに変える。ギアセンサーを取り入れ、1速、2速はブーストカット、素早く加速するためにスロットル制限を設ける。あなたの足の動きに対してスロットルが同じ速さで動くか、それともゆっくり動くか。あなたがペダルを0%から50%まで大きく踏み込んだ際、バタフライはあえてディレイを起こさせて反応させることにより、ホイールスピンを生まないようにする。これはケーブルスロットルでは絶対に行えない調整で、さらには各コンディションに対してドライバーが行えるコントロールにも、限界があります。このコントロール幅を広げ、どのようなコンディションでもドライバーがミスなく乗れる車を作ることに大きな手助けができるのは、チューナーがしっかりとコントロールした電動スロットルであるといえます。NOSシステムの噴射コントロールにも、電動スロットルは大いに活躍します。どんどんと深堀していってしまいますので今回のブログではNOSに関しては割愛させていただこうと思います。 弊社では、あまりコンピューターや電動スロットル関連の商品は取り扱っておりませんが、OutSiderGarage商品は日本に何度も輸入させていただいております。1JZ /...

あなたの車に電動スロットルを取り付けない方が良い理由

皆様こんにちは!しゃふと屋 リサーチ担当のミスターXです。今日のブログは、"あなたの車に電動スロットルを取り付けない方が良い理由"という内容でいってみたいと思います。 DBW = Drive By Wire = 電動スロットル日本でスロットルワイヤーという言葉に馴染みがある方にとっては、"ワイヤー"と聞くと、純正ケーブル式のスロットルを連想してしまうかと思います。英語圏では、Wire, Wiring = 電気を通す配線・電源線となり、逆にケーブル式のスロットルはDBC = Drive by cableと表現されます。今日現在、90年代、2000年代のケーブルスロットルが採用されたスポーツカーに、電動スロットルを取り付けるというチューニングは、日々多くの人に広まりつつあります。電動スロットルに対応したフルコン、そしてコンピューターチューナー、ペダルキット、アダプターフランジは、時代と共に増える需要に対して供給が増えてきたのも事実です。では、ここで今回のタイトルの"あなたの車に電動スロットルを取り付けない方が良い理由"について。わたし個人が考えるに、取り付けない方が良い理由。というのは思い当たらないというのが答えになります。まず一番最初に声が上がるのは、電動スロットルのレスポンスの悪さについてです。電動スロットルが国産スポーツモデルの市販車に純正採用され始めた時代。恐らく、2000年代前半だったでしょう。トヨタ アルテッツァやニッサン Z33などに電動スロットルが採用され、世に発表されました。当時、初めてそのような車両を運転した方にとっては、かったるい。レスポンスが非常に悪い。そのような印象を与え、そのイメージが今日現在まで残っているのではないか。と思います。実際、2000年代前半に販売された、電動スロットル採用の市販車は、2010年代前半にはそのスロットルフィーリングを大きく変え、メーカーのデータエンジニア力、そして電動スロットルの本体自体も大きく進歩を遂げた、というわけです。実際、今日現在市販される自動車の多くには電動スロットルが採用され、一般車そしてスポーツカーにもメリットがある、ということの証明でもあるかと思います。あなたがここ最近もし、電動スロットル化をしてケーブルスロットルと比べてスロットルレスポンスが著しく悪くなった。コンピューターチューナーが[これ以上は何もできない。]と言うならば、あなたの電スロは故障しているか、そのコンピューターチューナーには別れを告げ別のチューナーを探しましょう。実際、電動スロットルにはレスポンスのディレイがあります。しかし、きちんと調整が行えているものだとするとそのディレイは約50ミリ秒といわれています。ちなみに、人間の瞬きは約100ミリ秒、と言われておりますので電スロのディレイは、誤差と片付けてもいいほどのディレイなのかもしれません。では、電スロ VS ケーブルスロットルとそれぞれメリットデメリットを比較していきたいと思います。それぞれのメリット○電動スロットル ・ケーブルスロットルには絶対に再現できない、エンジン特性と一体化したコントロール性能 ・アイドルスピードコントロールバルブが不要になり、ハイチューンドカーでのアイドリング安定 ・正しいものを使用すれば、故障が発生する可能性が低減 ・高い安全性 ○ケーブルスロットル ・コンピューターやチューニング等、予算をかけずに今現状そのシステムで動いている ・万が一故障しても、代替スロットルをすぐ見つけやすい ・ペダルから感じられるスロットルバタフライへの一体感 ・電気を使わないマニュアル方式の為、電気トラブルがない(スロポジトラブルを除く) こちらがそれぞれのメリットです。続いてデメリット。 それぞれのデメリット○電動スロットル ・初期導入時に一定の予算が必要となる ・きちんとチューニングができるチューナーを探さなければならない ・配線トラブルや、電スロ本体のトラブルが起きないわけではない○ケーブルスロットル ・スロットル径が大きくなればなるほどアクセルコントロールが困難になる ・ケーブルの劣化、故障、バラフライの故障が起きる可能性がある ・ケーブルの構造上、スロットルペダル位置の自由度に欠ける 上記のようにそれぞれメリットデメリットがございます。 電動スロットルにすることにより、フラットシフトやアンチラグ、あまりレースシーンでは使われませんがクルーズコントロールなどの[ケーブルスロットルにはない特有の機能]が使えることも見逃せません。こういったエクストラの機能や電動スロットルの安全性などは、インターネットで調べれば基本的な情報は出てきますのでお調べいただくとして、 わたしが個人的にお話しできる"競技や大会"に出ている本気な人にこそ電動スロットル化をしていただきたい理由を下記より説明させていただきます。 タイムアタックやドリフト、こういった競技に真剣に取り組まれている方はトラクション性能の向上についてあれこれ試行錯誤をなさっていると思います。 タイヤの使い方、空気圧、アライメント、サスペンションセッティング、重量配分、、、ただ、今現状、このトラクション性能の向上という競技者にとっての永遠の課題への改善策として[コンピューターセッティング]ないし[電動スロットルセッティング]という項目を取り込んでいる方は多くはありません。今やこういった競技には1000馬力近くもしくはそれ以上を出力しているエンジンを搭載した車両が数多くあります。スロットル径が大きくなればなるほど、シビアなスロットルコントロールが必要となります。小径スロットルに比べ、大径スロットルはわずかな開度量でも、多くの空気を取り込んでしまうためです。90mm、100mmのスロットルを装着した1000馬力級のマシンは、ドライバーに対し乗りづらささえ感じさせることがあります。 200馬力から300馬力ほどのエンジン出力のノーマルエンジンでドリフトしていた頃を思い出してみてください。きっとどこのコーナーも、全開に近いアクセル開度で走れて、ゼロスタートの際もシビアなアクセルコントロールを不要とし、べた踏みでも不必要なホイールスピンを発生することがなかったと思います。あなたの大パワー車両はどうでしょう。そのような乗り方はできるでしょうか。大きなターボをつけ、そのターボをなんとか回すためにエンジンは排気量アップされ、各ギアでどこからでもホイールスピンを繰り出せる。しかし、これは逆にいうとどの回転域からでもトラクションを失うことができるセットアップ。という意味でもあります。実際に、ドライバーがアクセルコントロールをしてトラクションをかけないといけない車両と、正確に調整された電動スロットル装着車両で、ゼロスタートから時速80キロに到達するまでのタイムを比較したことがあります。アクセルコントロールを必要とする車両のタイムにはばらつきが生じ、電動スロットルを装着した、ドライバーは各ギアでアクセルをべた踏みできる車両はタイムが一定し、さらには時速80キロに到達するスピードも電動スロットル装着車両のほうが短かった、という結果がでました。これらの大パワー車両をコントロールし、パワーをタイヤに伝えてトラクションをかけられるのは、アクセルペダルを操るあなたの右足ではなく、まさしく電動スロットルなのです。純正車両などで、トラクションコントロールをオンにした状態でドリフトしようとしたとします。タイヤがトラクションを失い始めたところで、あなたがブラジルに届くまでアクセルペダルを踏み抜いたところでバタフライはトラクションが回復するまで自動的に閉じ続けます。この機能をあなたのチューナーと共に、あなたのモータースポーツにあてがうことができる。これがわたし個人が考える電動スロットルの一番の利点です。ドライバーの手元にスイッチを設置し、各スイッチごとに電スロの反応スピードのマップを用意するのも一つ、電スロを使う効果的な方法です。自身の出走直前に、雨が降ってきた。そんなタイミングでワンタッチでスロットルレスポンスを変更し、ウェットマップに変える。ギアセンサーを取り入れ、1速、2速はブーストカット、素早く加速するためにスロットル制限を設ける。あなたの足の動きに対してスロットルが同じ速さで動くか、それともゆっくり動くか。あなたがペダルを0%から50%まで大きく踏み込んだ際、バタフライはあえてディレイを起こさせて反応させることにより、ホイールスピンを生まないようにする。これはケーブルスロットルでは絶対に行えない調整で、さらには各コンディションに対してドライバーが行えるコントロールにも、限界があります。このコントロール幅を広げ、どのようなコンディションでもドライバーがミスなく乗れる車を作ることに大きな手助けができるのは、チューナーがしっかりとコントロールした電動スロットルであるといえます。NOSシステムの噴射コントロールにも、電動スロットルは大いに活躍します。どんどんと深堀していってしまいますので今回のブログではNOSに関しては割愛させていただこうと思います。 弊社では、あまりコンピューターや電動スロットル関連の商品は取り扱っておりませんが、OutSiderGarage商品は日本に何度も輸入させていただいております。1JZ /...